Dieci anni fa, circa, all’età di anni 37, feci l’amaro bilancio della vita mia. Dopo i miei scorrevoli e brevi anni di successo universitario mi imbucai, speranzosissimo, in uno studio legale promettente e di colpo riuscii ad invaghirmi della favolosa, prestigiosa e più anziana collega De Libertis dagli occhi potenti e dalla andatura decisa.

La sposai dopo tre mesi di fidanzamento assatanato.

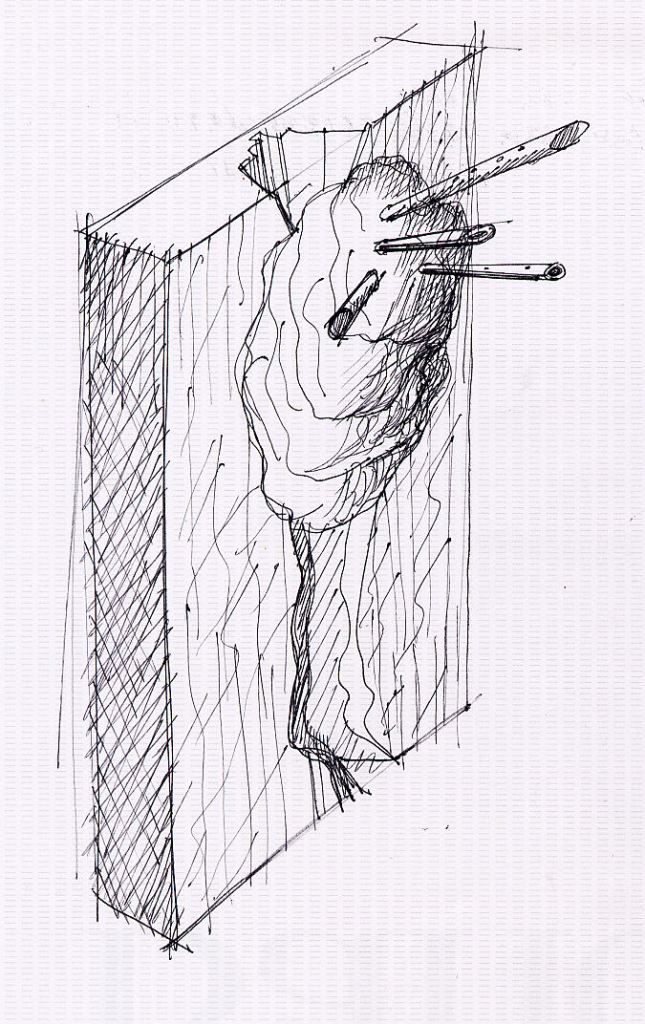

Tutto bene. Eccetto che, passato un anno, ero diventato una specie di schiavo della consorte, donna esigentissima e volubile, la quale, oltre a mostrarsi sovente inquieta, scontenta, mi dominava, in tutto e per tutto. La storia finì presto, non per mia volontà, ma perché la signora, in poche parole, riuscì a buttarmi fuori da casa, dalla sua vita e a imporre le mie dimissioni nello studio, di cui era socia con notevole quota. Tuttavia non mi sentii sconfitto e negli anni seguenti, grazie alla mia abilità vocazionale riuscii ad accasarmi altre due volte con femmine prepotenti e despote e, di conseguenza, a farmi ridurre a straccio ambulante o relitto immondo. Idem come sopra per il lavoro: mi prodigavo, mi rendevo disponibile, arrendevole, mi prestavo a tutti gli straordinari, portavo fiori & pacchetti: in tal modo riuscii a farmi fottere elegantemente da un celebre fiscalista, quindi dal notaio Bellamy che pubblicamente mi umiliò. In circa dodici anni di vita indipendente dalla famiglia d’origine avevo maturato una serie notevole di sconfitte e conseguente demoralizzazione, vuoi depressione. Poiché sono parsimonioso e provengo da agiata famiglia, come soldi non stavo male, per fortuna, ma la parola “perdente”, che per altro detestavo, saltellava orrida dietro la mia fronte nelle notti regolarmente insonni. Dietro pietoso consiglio della mia prima moglie, che tuttavia ancora meschinamente adoravo, e talvolta adulavo, mi recai da noto psicanalista a cui versai una barca di soldi per terapia intensiva, una cosa detta microanalisi, di durata breve ma di alto costo. Veneravo il dottor Ermete Peniscola, mio ottimo psicomentore, anzi mi bevevo ogni sua parola nonostante mi bombardasse di dubbi atroci, di sensi di colpa, magari suoi. Non vedevo l’ora, in quei buissimi giorni, di accucciarmi in quella nera sua poltrona e farmi sommergere di domande, talora sconce, di ipotesi stralunanti. Dopo tre mesi di aspirazioni alla liberazione dalle mie angosce, una notte mi scoppiò un insight: vidi il mio volto contratto in un ghigno vergognoso su di un corpo sgraziato con veste da giullare, tutta nera, sdrucita, dal cappuccio penzolo. Purtroppo non tardai a riconoscere in quella persona spregevole me stesso, l’altro da me, forse il mio vero io, un essere che assomigliava molto a quello di Marty Feldmann nel film “Frankestein junior” in cui mi ero piacevolmente annegato più volte. In quel momento mi apparve scolpita, ossessivamente, in testa la parola “succube... succubo”. Avevo infine capito, ero divenuto consapevole: la mia vocazione vera, unica era quella di fare il succubo, il dominato, l’asservito, strisciare ai piedi dei forti, dei potenti e lasciarmi arrendevolmente signoreggiare. E, vista la fenomenale rivelazione che avevo patito e vissuto, a niente di meglio avrei potuto aspirare se non di trovare non una donna dominatrice, ma un degno “padrone”, un signore d’altri tempi, magari un despota, anzi meglio, un vampiro, un vero autentico Vampiro. Ed il mattino seguente, eccitatissimo, con gli occhi strabuzzati, mi presentai al mio psicodistruttore manifestando la mia decisione, se non consacrazione, alla luminosa, improvvisa vocazione, magari folle, forse anacronistica, di diventare finalmente vero

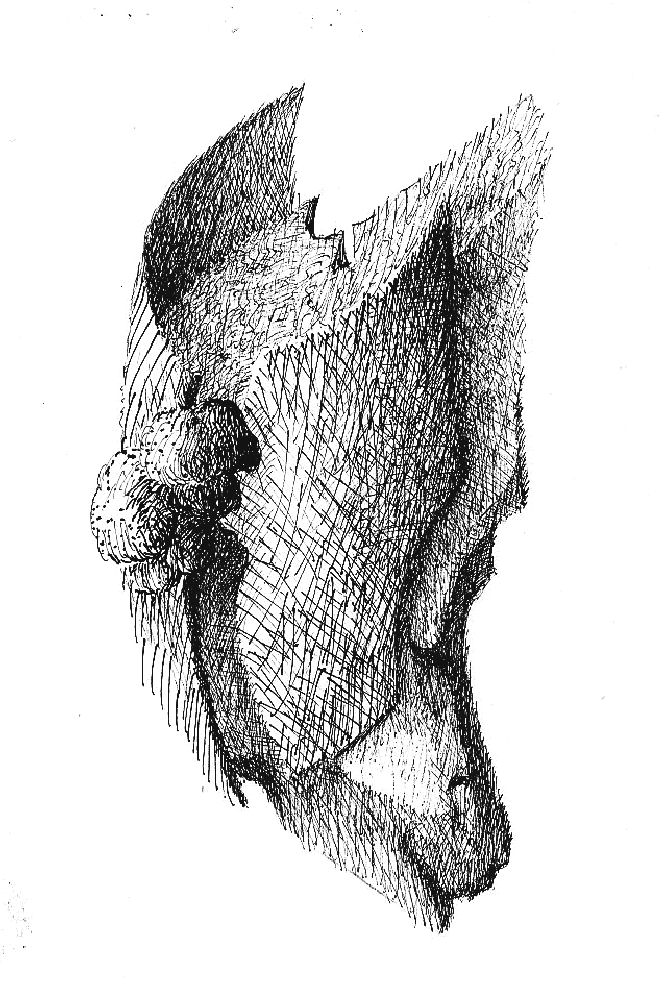

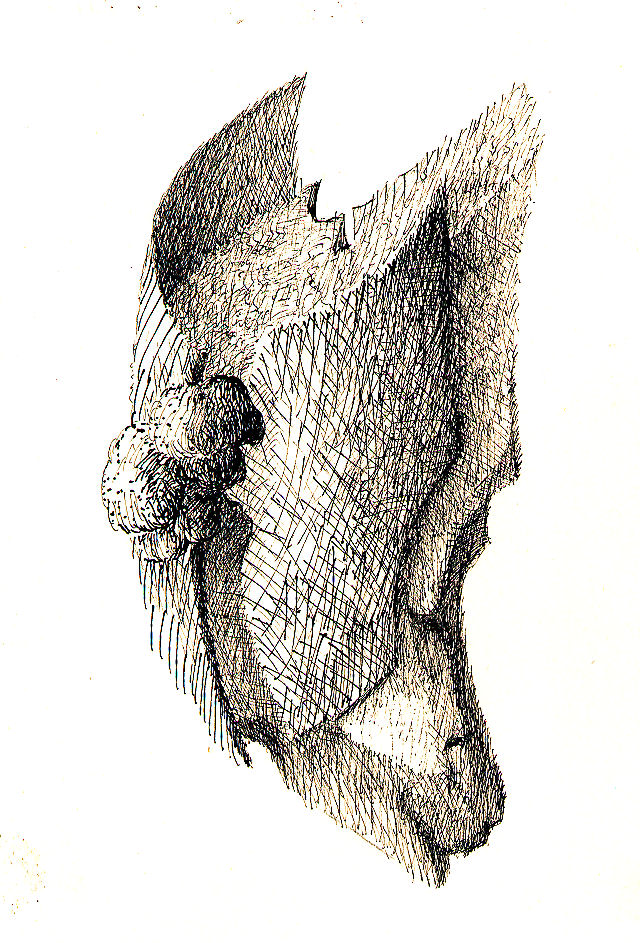

"schiavo di un vampiro" Il dottor Peniscola scrollò la testa mostrando un mesto sorriso, mormorò un incerto: “Forse che si… forse che no...”, quindi mi prescrisse un antipsicotico e benzodiazepine. Francamente io gli feci uno sberleffo da clown, proteso in avanti, accentuando un poco la mia cifosi congenita, quindi arretrai inchinandomi più volte. Non gli pagai, certo, le ultime sette sedute, avendo deciso, per altro, di accentuare la mia parsimonia per trasformarla in fruttuosa avarizia. Dopo giorni quattro di esaltazione, e precise consultazioni sul web e di antichi volumi nella nostra Accademia delle Scienze, ove mi trovavo più che a mio agio, tra polveri, vecchi schedari, tarli, scricchiolii di sedie e tonfi di tomi sui tavoloni di quercia, caddi in uno stato di stanchezza che aveva un poco della precedente depressione, probabilmente perché non avevo trovato alcuna indicazione su come muovermi, dove collocare la mia offerta di lavoro succube. A quanto pare non esistevano più vampiri, o forse non ne erano mai esistiti, non parliamo nell’attuale Transilvania ove agli antichi nobili signori si erano sostituiti famosi nonché ributtanti personaggi dell’Europa occidentale, quali speculatori edilizi, evasori fiscali, gangsters, grassatori industriali, produttori di ogni sorta di ciarpame inquinante: umana immondizia. Per cui, piuttosto sfiduciato, mi dedicai, in casa mia, ad nuove e approfondite ricerche sul web. Trovai qualche indicazione utile. A quanto pareva, nel subcontinente indiano si credeva ancora nella esistenza di vampiri, talora detti pisachas, nominati pure su quotidiani locali; si annoveravano sparizioni o rapimenti di donne attribuiti a cotesti vagabondi della notte che infestavano alcune zone del Pakistan, del Baluchistan, negli stati indiani del Kashmir, del Gujarat, e dell’Andra Pradesh. Mi stavo rincuorando. Chiesi udienza alla mia seconda moglie, donna assai superba e snob, che era stata varie volte in India; nella sua svagata gioventù aveva bazzicato ashrams, santoni, eremi subhimalayani, poi trovata la sua vocazione, aveva istituito, qui, scuole di yoga, corsi di rebirthing, fondato fiorenti aziende erboristiche e una lussuosa beauty farm, onde accalappiare danarose sciocchine. Essa nel vedermi si meravigliò per la mia barba incolta, il mio cipiglio ossesso e stravolto, e provò vero interesse per i miei abiti inconsueti: indossavo un consunto giaccone in pelle nera da camionista russo, su camicia e pantaloni di identico colore, in più una berretta blu di lana con nappa viola ereditata da un mio caro zio. Mi prostrai devoto e le chiesi notizie, informazioni dei detti pisachas, se mai ne avesse udito parlare nel suo passato remoto. Essa si mise a ridere, poi mi puntò un dito e mi disse che un pisacha lo sembravo io davvero, un pisacha matto, o cretino, aggiunse. Non mi scombussolai affatto. Insistendo seppi che nel porto di Karachi, almeno vent’anni prima aveva conosciuto un strano santone musulmano che ne parlava sovente, ne aveva visti e conosciuti a bizzeffe e insegnava, vendeva scongiuri e sortilegi per tenerli lontani. Mi bastò. Arretrai devotamente giungendo le mani e le baciai la sacra pantofola. Non mi restava che partire: accumulai un piccolo bagaglio, un discreto gruzzolo, prenotai un volo e sparii verso l’Oriente, destinazione Karachi. Cercai di arrivarvi coi mezzi più economici, voli low coast fino al Bahrain ove mi imbarcai su uno scassato, enorme cargo diretto al porto di Karachi.Durante il breve viaggio mi familiarizzai con un vecchio mercante di paccottiglia indiana, certo Mafuz, da cui in cambio di quindici dollari e una bottiglia di cognac ebbi notizie di alcuni luoghi del Pakistan dove avrei potuto trovare degli eventuali cacciatori di pisacha, ma erano tutte palle. Sbarcai speranzoso in uno dei più grandi, orrendi, fumosi e caotici porti d’Oriente: riuscii a guadagnarmi un modesto hotel dove intrapresi una ricerca metodica di esperti sui miei eventuali, futuri padroni. Ma rimasi molto deluso, dovetti cambiare tre volte di albergo perché alle mie strane, troppo insistenti, domande i portieri o i tenutari stessi mi sbatterono fuori, anzi la terza volta il proprietario arrivò con un arcigno ufficiale di polizia che parlava benissimo inglese, il quale mi inchiodò con precise domande sui motivi reali della mia presenza in Karachi, arrischiò l’ipotesi che io fossi una spia oppure che la mia presenza in Pakistan fosse dovuta a traffici immorali o per raccogliere diffamanti notizie della vita pakistana. Mi discolpai in tutti i modi, mostrai documenti, certificato di laurea in legge, alcuni libri di studio, dissi di essere un ricercatore culturale, un appassionato del folklore locale, un ammiratore della retta fede, piansi addirittura e promisi di non interessarmi più a quelle nefande sciocchezze. Fui, per fortuna, rilasciato dopo pagamento di salata multa per turbativa della quiete pubblica. Cambiai nuovamente albergo e tanto feci che in una stamberga presso un’appartata moschea beccai un vecchio medicone che era un’arca di scienza sui pisachas. In poche parole seppi, dietro esborso di venti sterline in oro, che gli inqualificabili esseri sono mangiatori di cadaveri, sono assai temibili e bruttissimi, si aggirano di notte e puzzano come carogne, e ne provai vero orrore. Aggiungendo denaro venni a sapere che nella provincia di Quetta avrei potuto saperne di più da un suo emerito collega, tale Jussuf, venerabile medico baluchi. Immediatamente raccolsi tutto e presi un terribile treno per Quetta, antico capoluogo del Baluchistan. Là mi trovai benissimo per via dell’aria più fina, delle vestigia storiche e dell’accoglienza del distinto e vecchissimo dottor Jussuf che, in suo eremitaggio in periferia, mi fornì finalmente l’indirizzo di un esperto di pisachas, forse pisacha lui stesso, però persona decisamente stimabile e abbiente, un signorotto locale della valle di Pishin, certo Haziz Jandalahar. L’esimio dottor Jussuf versò su di me le sue occulte conoscenze dopo compenso di duecento dollari e solenne giuramento di non far mai il suo nome. Presentendo che mi avvicinavo alla mia meta, provavo forte timore, nonché una certa vergogna, tuttavia mi sentivo eccitato ed anche orgoglioso per l’avventurosa ricerca che avevo intrapreso. Queste sono le premesse.