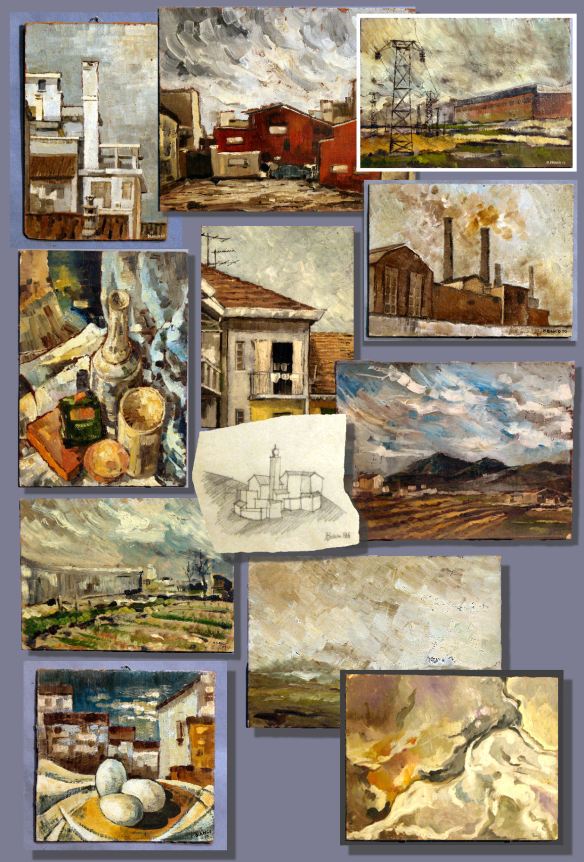

Come ho detto agli inizi degli anni ’70, feci pochi dipinti grandi a olio: oscuri e tetri.

Ma ne realizzai parecchi piccoli. Fu una ricerca di stile e di soggetti.

Amavo e studiavo con passione la pittura moderna ma esitavo a produrre pitture che non fossero figurative. Ho disegnato una quantità di schizzi e bozzetti su temi che andavano dal cubofuturismo alle tendenze astratto/geometrico, tuttavia anche per la mancanza di tempo e spazio esitavo a formare pitture, con i colori a olio, su tela, tavola, cartone, masonite, compensato. Per cui ho conservato un certo numero di piccoli lavori, essenzialmente figurativi, di paesaggio e natura morta, realizzati prevalentemente su cartone, di quello spesso grigio, o su cartone detto ”cuoio” per il suo colore ambrato. Questo colore di fondo, un’ocra scura, mi piaceva sia perché la materia della pittura sopra distesa vi risaltava, che fosse scura o chiara, sia perché colpito dai fondi usati dalla maggioranza dei pittori secentoeschi. Il cartone permetteva una esecuzione veloce e si poteva anche non preparare con un fondo gessoso/neutro perché assorbe bene l’olio dell’impasto.

In questa tavola antologica che ho compilato, in basso, a destra si può vedere uno dei miei primi dipinti astratti. Questo piccolo quadro, come altri dell’epoca, è ispirato a motivi tratti da particolari di paesaggio montuoso di Giovanni Bellini, Mantegna, Antonello da Messina, che mi avevano molto affascinato, colpito. Potrà sembare strano, ma il mio disegno astrato è partito proprio dallo studio di quelle rocce crepate, incise da profondi solchi.

Poi ne spiegherò la genesi.

Archivio mensile:novembre 2012

dagli anni ’60 in poi, a disegnare, graffiare col pennino

Anni duri gli anni settanta.

Anni di lutti interiori e esterni, anche politici, di vite che si spengono.

Anche di gioie, nascite, luci nuove di vita che danno speranza.

Avevo tanto, tanto da fare.

“Lavorare stanca” come diceva il mio amato Pavese.

E avevo anche una famiglia mia e per questo maggiore responsabilità.

Feci pochi dipinti grandi a olio: oscuri e tetri.

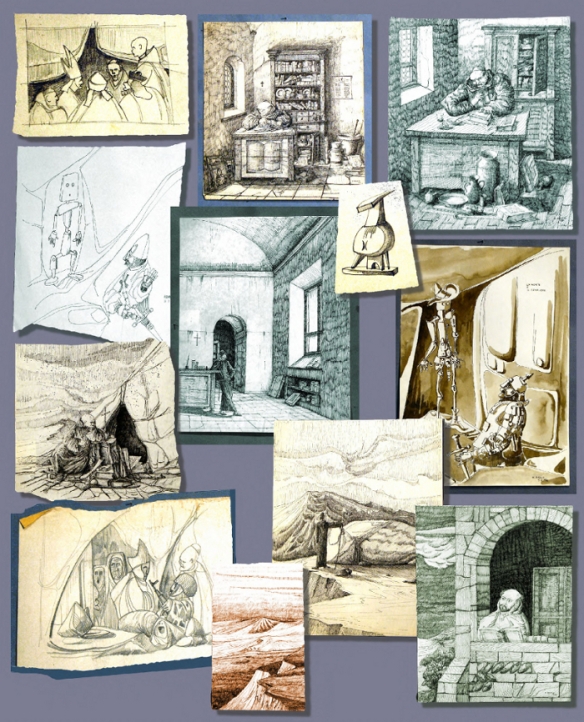

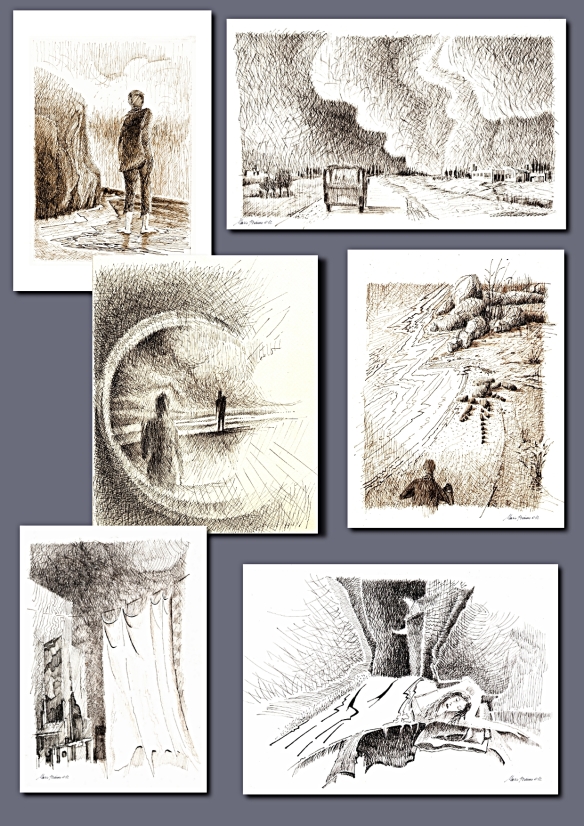

Ma disegnavo molto la notte, a china, col pennino e il calamaio di inchiostro di china.

Sotto la luce di uno spot da 100 watt e con gli occhi che mi bruciavano per la fissità e per il fumo delle cicche.

Non doveva essere tanto bello starmi vicino.

A volte ero torvo.

Ero lì che cercavo sulla carta con ‘sto aguzzissimo pennino, quasi fosse un bisturi, di fare un’operazione chirurgica interna che mi liberasse dal tumore rosicante di antiche ossessioni, sensi di colpa, morte di un dio in cui avevo tanto creduto e sperato da ragazzo.

Disegnavo monaci che compulsavano tomi in volontaria reclusione, in mezzo a celle colme di carabattole.

Eremiti sull’orlo di abissi alla ricerca di una strada maestra.

Cavalieri con la morte e il diavolo.

Forse una bella cartella di disegni, sì, però greve, dolorosa.

Il piccolo libro/capolavoro di Barbara Garlaschelli illustrato da me medesimo

scrivere e scrivere, scrivere a macchina

Dopo aver ricevuto la risposta di Italo Calvino ci pensai un bel po’ prima di ritentare la strada della narrativa. Ero sprovveduto sia di forza interiore, di autostima, sia di sostegno letterario esterno. Tuttavia avevo capito l’essenza del messaggio.

Per parecchi mesi non scrissi più.

D’altra parte ero giunto ad un bivio della mia vita, tra studi interrotti e crisi interiori. Avevo rubato le notti al sonno leggendo e scrivendo.

Ed allora dovevo trovarmi un lavoro.

Tuttavia dopo forse sei mesi di stacco ripresi a scrivere, cercando di prendere le distanze dal mondo, dalla lingua di Pavese che mi aveva stregato.

Mi impegnai nel distillare, con molta fatica, con tagli e raddrizzi, storie più personali.

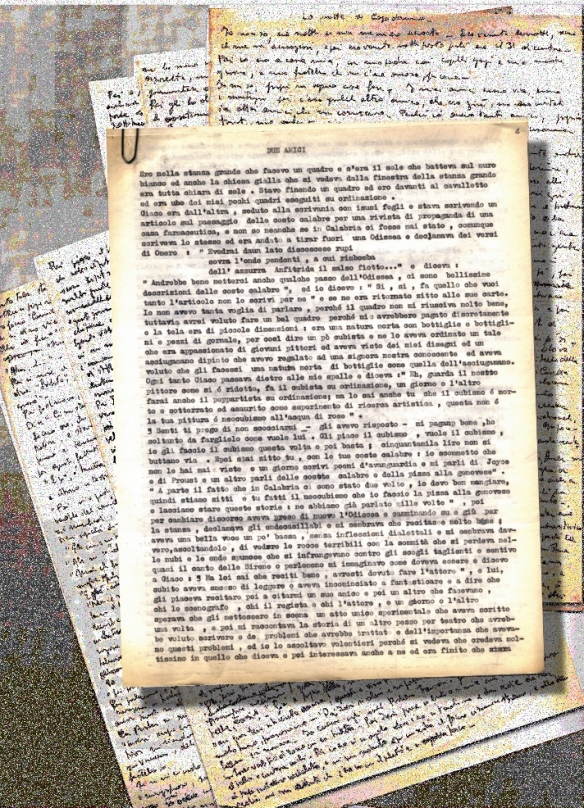

Correva l’anno 1964 e scrissi due racconti.

Poi li misi in bella copia con la vecchia macchina da scrivere di mio padre, una Augusta degli anni ’30, che mi era molto cara e produceva un gradevole ticchettio. Scrivere a macchina mi piaceva; c’era il guaio, poi, che se sbagliavi dovevi correggere con il bianchetto o con quelle che alcuni chiamavano “pecette”. Mi stavo pure cimentando nello scrivere le narrazioni direttamente a macchina, poiché sapevo che ormai la maggior parte degli autori lavoravano sulla tastiera.

E tentai di nuovo la via Einaudi.

Per me, ingenuo ed inesperto, era l’unica, vera e degna, casa editrice.

Inviai i due racconti a Calvino al medesimo indirizzo torinese.

Dopo almeno tre mesi ebbi una risposta recisa e deprimente.

Mi rispondeva un lettore, dalla firma incomprensibile, dicendo che Calvino non c’era più a Torino, (infatti se n’era andato a Parigi), e che i miei racconti erano generici di stile e non abbastanza interessanti come temi, quindi non interessavano.

Ci rimasi malissimo e decisi di non raccontare più un bel niente.

E lo feci per circa trent’anni.

Del come iniziai a narrare

La poesia: intendendo quella in rima, era cosa di tutti i giorni in casa mia.

A mia madre piaceva recitare poesie ed era fiera di averne declamate tante d’occasione quando era piccina durante pranzi e feste per matrimoni et similia.

Ne conosceva moltissime a memoria.

Mio nonno Sandrìn, contadino autodidatta poi segretario di una minuscola banca provinciale, era un formidabile rimatore ed perciò era convocato sovente per comporre inni, carmi, odi, sonetti per spose e medici condotti, pranzi di leva, cavalierati, ed inaugurazioni di oratori ed asili. Così era mio zio Romano, in chiave minore, più portato per rime scherzose, piene di lazzi.

Mio padre orecchiava, apprezzava ma non componeva.

Io, nell’adolescenza travolto da vari amori non corrisposti, insoddisfatti, naturalmente non trovai di meglio che s/consolarmi con la “poesia”, ma, siccome mi ero già un poco indottrinato sulla poesia moderna, cioè avevo letto oltre ai classici Carducci, Pascoli, D’annunzio, anche Montale, Ungaretti, Rebora, Sbarbaro, Govoni etc, tentai di esprimermi, comporre poeticamente senza le rime.

I risultati non credo siano stati un gran che.

Poi verso i venti anni incontrai alla Facoltà di Architettura, alcuni compagni (che poi divennero miei amici inseparabili), molto più colti di me, di cui ammirai la conoscenza e la passione letteraria.

Io ero piuttosto ignorantello in letteratura e narrativa. Pur avendo frequentato un liceo classico i miei risultati in lingua italiana furono spesso pessimi, prendevo in genere degli infamanti 4 di tema, se non peggio, ma rimediavo con l’orale.

Io avevo, a quell’epoca, letto assai poco di narrativa.

In casa mia praticamente non esisteva né un biblioteca né un romanzo. I miei erano gente semplice.

Verso i 16 anni, mi ero letto durante le vacanze tutta la serie dei tre tomi dei “Tre moschettieri” in dispense, e mi ero molto divertito, anzi emozionato. Mi ricordo di aver letto con passione “Kon Tiki” di Thor Eyerdhal. Poche altre cose. Avevo sfogliato dei libretti di storia sacra di mia nonna.

Ma alcuni libri vecchi e sbrindellati mi avevano stregato: nella casa dei miei nonni in campagna c’era un gruppo di volumi che mio padre durante il suo servizio militare aveva salvato da un rogo fatto da soldati infreddoliti in una villa requisita. Questi libri il mio papà li aveva portati a suo padre, per affetto, sapendo che gli piacevano i “libri”: oggetti assai poco comuni nelle case di campagna. E li conservo gelosamente ancora tutti io.

Tra quei libri, due, di piccolo formato, contenevano parte del Decamerone e tutte le novelle di Franco Sacchetti. Mi ingegnai a decifrare quell’arcaica lingua con l’aiuto di un vetusto e scompaginato dizionario Petrocchi.

E cominciai a capire, ed a divertirmi, e a leggere e rileggere per sollazzarmi ancora e stupire di quel mondo che sui libri di storia mi pareva arido.

Scoprii usi, costumi, detti, ed i colori delle parole, il ritmo del narrare di questi maestri.

Come prima dicevo, i miei amici appassionati di letteratura mi incitarono a leggere qualche capolavoro classico e contemporaneo invece di dilettarmi con romanzi di fantascienza. E ci presi gusto tanto da passare le notti a divorare narratori russi, americani, francesi, inglesi, andavo migrando come disordinato vagabondo da Tolstoj a T.S.Eliot, da Camus a Daniel Defoe, da Sartre a Palazzeschi.

Fino ad arrivare a Pavese.

E lì fui preso da un passione indomabile, profonda per la sua scrittura, il suo stile, il ritmo, i suoi tempi che evocavano paesaggi, figure del mio Monferrato, e assonanze con le mie malinconie giovanili. Leggevo anche altri italiani, da Pratolini a Calvino a Primo Levi, Vittorini a tutti i nuovi che comparivano sulla scena della narrativa italiana, fino ad arrivare al Gruppo’ ’63, ma Pavese mi bruciava dentro.

Poi successe un fatto singolare: lessi “La noia” di Moravia, che aveva successo e da poco era uscito. Mi annoiai, ma non solo, mi irritai profondamente: trovai la vicenda banale e pretestuosa e lo stile molle, basso, riduttivo. Eppure il libro pareva avere molta fortuna. Avevo già letto con un certo piacere i “Racconti romani” del medesimo autore, ma ora mi trovavo quasi disgustato.

Una voce interiore, forse presuntuosa, mi disse: Se un romanzo così brutto può avere tanta fortuna, puoi metterti a scrivere, a narrare anche tu.

E lo feci.

E presi a scrivere fitto fitto a matita, poi con la fida Rapidograf, un racconto, poi un altro, e rubavo il tempo ai miei studi ad Architettura che andavano piuttosto male. Come ho detto prima, ero innamorato di Pavese, e inconsapevolmente usai atmosfere e stile affini a quelli del mio dio, poi corressi, e copiai il tutto con una vecchia macchina da scrivere. Decisi di inviare i miei testi ad uno scrittore che ammiravo, preso la casa editrice Einaudi, che per me era l’unica, vera, sacrosanta casa editrice.

Presi il coraggio a due mani ed osai, mi tremavano le mani quando andai ad imbucare il plico: inviai per posta il frutto del mio lavoro a Italo Calvino, che stimavo moltissimo, ed allora lavorava a Torino presso la Einaudi. Nella lettera di accompagnamento scrissi, ingenuamente, anche alcune considerazioni personali sui miei malandati studi.

Dopo quindici giorni ricevetti un risposta che forse copierò qui.

Sostanzialmente l’ottimo Calvino mi diceva che il bello dei racconti era che ero riuscito a mantenere uno stile dal capo alla coda dei testi, ma che quello stile e non era “mio”, ma quello di Pavese e di altri che l’avevano imitato, e che era fondamentale per me leggere molto e, se ritenevo che per me fosse davvero importante il narrare, di essere costate e perseverare per trovare una mia voce.

Non ci rimasi molto bene. No.

Però Calvino aveva più che ragione, ed io avevo avuto la fortuna di essere letto da lui e di aver ricevuto una risposta dettagliata: io piccolo studentello ignorante di ventidue anni.